|

�@�ߔN�A�y�뉘�������݉����A���̌������������Ă���A�������u����ΐl�̌��N�ɉe�����邱�Ƃ����O����邱�Ƃ���A�y�뉘�����@�����z�i����14�N�T��29���j�A�{�s�i����15�N�Q��15���j����܂����B

�@���̓y�뉘�����@�ɂ�蓖�ʖh�~���悤�Ƃ�������X�N�i���w�����������o�R���Đl�̌��N��Ԍn�Ɉ��e�����y�ڂ�����̂���\���j�͐l�̌��N�e���ɌW�郊�X�N�A���Ȃ킿�l�̌��N�ی�̊ϓ_����A(1)�����y��̒��ږ\�I�i�ېH�y�є畆�ڐG�j�y��(2)���̔}�́i�n�������j���o�R���Ă̖\�I�ł���܂��B�@�͂W�́A�S�Q�����Ȃ��Ă��܂����A�ȉ��ɂ��̊T�v�����L���܂��B

���@���i��P���A��Q���j

�@�@�̖ړI�Ɠ���L�Q�������̒�`����߂��Ă��܂��B

���̖@���́A����L�Q�����ɂ��y��̉����̔c���Ɋւ���[�u�y�ѐl�̌��N�ɌW���Q�̖h�~�Ɋւ���[�u���ɂ��y�뉘����̎��{��}�荑���̌��N��ی삷�邱�Ƃ�ړI�Ƃ��Ă��܂��B

�@�܂��A����L�Q�����Ƃ́A�y��Ɋ܂܂�邱�Ƃɂ��l�̌��N�ɌW���Q���鋰�ꂪ���鉔�A�q�f�y�уg���N�����G�`�������̑��̕����i���ː������������j�ł����āA���߂Œ�߂���̂ƒ�`����A�y�뉘�����@�{�s�ߑ�P���œ���L�Q�����Ƃ���25���ڂ̕������f�����Ă��܂��B��������L�Q�����́A�u�y��̉����ɌW�����v����߂��Ă��镨������A�_�p�n�ɂ̂ݓK�p����Ă��铺�������ē����ł���A����̏����i�y��̉����ɌW�����j�Ɩ{�@�ɂ�����v���i�y��n�o�Z�x��F���\���Q�Ɓj�����l�ł��B

����L�Q�����Ɨv���i�Z�x��j

|

����L�Q�����̎��

|

�y��n�o�ʒ����̏ꍇ�̗v��

|

����L�Q�����̎��

|

�y��n�o�ʒ����̏ꍇ�̗v��

|

|

�J�h�~�E���y�т��̉�������

|

���t1د�قɂ����г�0.01mg�ȉ��ł��邱�ƁB

|

�e�g���N�����G�`����

|

���t1���b�g���ɂ�0.01mg�ȉ��ł��邱�ƁB

|

|

�Z���N������������

|

���t1���b�g���ɂ��Z���N����0.05mg�ȉ��ł��邱�ƁB

|

�`�E����

|

���t1���b�g���ɂ�0.006mg�ȉ��ł��邱�ƁB

|

|

�V�}�W��

|

���t1���b�g���ɂ�0.003mg�ȉ��ł��邱�ƁB

|

1,1,1-�g���N�����G�^��

|

���t1���b�g���ɂ�1mg�ȉ��ł��邱�ƁB

|

|

�V�A����������

|

���t���ɃV�A�������o����Ȃ����ƁB

|

1,1,2-�g���N�����G�^��

|

���t1���b�g���ɂ�0.006mg�ȉ��ł��邱�ƁB

|

|

�`�I�x���J���u

|

���t1���b�g���ɂ�0.02mg�ȉ��ł��邱�ƁB

|

�g���N�����G�`����

|

���t1���b�g���ɂ�0.03mg�ȉ��ł��邱�ƁB

|

|

�l�����Y�f

|

���t1���b�g���ɂ�0.002mg�ȉ��ł��邱�ƁB

|

���y�т��̉�������

|

���t1���b�g���ɂ���0.01mg�ȉ��ł��邱�ƁB

|

|

1,2-�W�N�����G�^��

|

���t1���b�g���ɂ�0.004mg�ȉ��ł��邱�ƁB

|

�q�f�y�т��̉�������

|

���t1���b�g���ɂ��q�f0.01mg�ȉ��ł��邱�ƁB

|

|

1,1-�W�N�����G�`����

|

���t1���b�g���ɂ�0.02mg�ȉ��ł��邱�ƁB

|

�t�b�f�y�т��̉�������

|

���t1���b�g���ɂ��t�b�f0.8mg�ȉ��ł��邱�ƁB

|

|

�V�X�[1,2-�W�N�����G�`����

|

���t1���b�g���ɂ�0.04mg�ȉ��ł��邱�ƁB

|

�x���[��

|

���t1���b�g���ɂ�0.0�Pmg�ȉ��ł��邱�ƁB

|

|

1,3-�W�N�����v���y��

|

���t1���b�g���ɂ�0.002mg�ȉ��ł��邱�ƁB

|

��f�y�т��̉�������

|

���t1���b�g���ɂ���f1mg�ȉ��ł��邱�ƁB

|

|

�W�N�������^��

|

���t1���b�g���ɂ�0.02mg�ȉ��ł��邱�ƁB

|

�|�������r�t�F�j��

|

���t���Ɍ��o����Ȃ����ƁB

|

|

����y�т��̉�������

|

���t1���b�g���ɂ�����0.0005mg�ȉ��ł���A���A���t���ɃA���L�����₪���o����Ȃ����ƁB

|

�L�@�Ӊ�����

|

���t���Ɍ��o����Ȃ����ƁB

|

|

�Z�����y�т��̉�������

|

���t1���b�g���ɂ��Z����0.01mg�ȉ��ł��邱�ƁB

|

|

|

|

���t

|

�F�����I�A�ؕГ����������̎掎���i�y��g�j�Ɨn�}�i���@ml�j�Ƃ��d�ʑ̐ϔ�10%�ƂȂ�悤�ɍ������A�h�a���A���͑Ώە���n�o��������A�h�߂����t�B

|

|

��

|

�F�y��ܗL�ʒ����̏ꍇ�̗v������߂��Ă�����́B

|

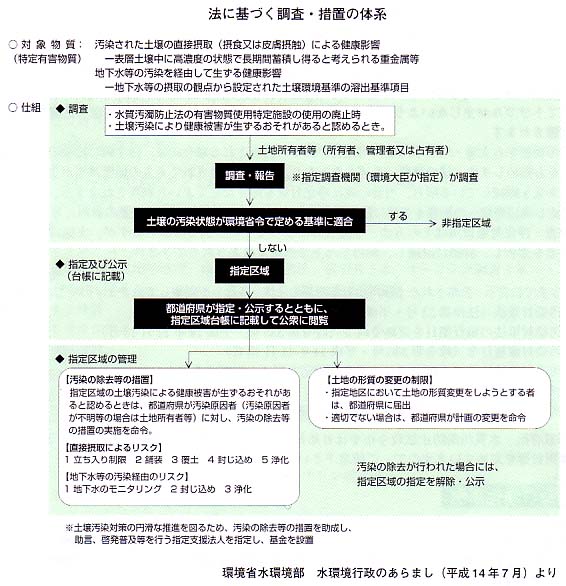

�y�뉘�������i��R���A��S���j

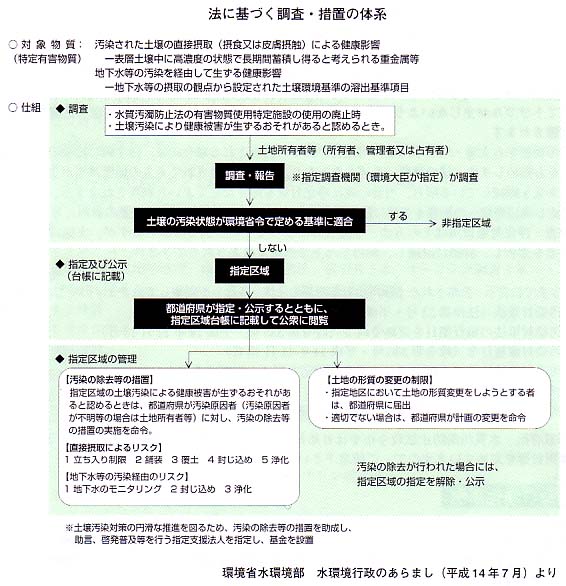

�@�y�뉘���̏�c�����邽�߂ɁA���̌_�@���Ƃ炦�Ē������s���Ƃ�����̂ŁA�����͊���b���w�肷��@�ցi�w�蒲���@�ցj�����{������Ƃ���Ă��܂��B

�@��̓I�ɂ́A�悸�A�L�Q�����̐����A�g�p���͏������s���Ă������������h�~�@�̓���{�݂�L����H�ꖔ�͎��Əꂪ�p�~���ꂽ�ꍇ�ŁA���̏ꍇ�͓��Y�y�n�̏��L�҂��w�蒲���@�ւɒ����������āA���̌��ʂ�s���{���m���ɕ���`�����܂��B

|

�@���ƒ��ł����Ă��A���ӂŒn�����̉������������ꂽ�ꍇ�ɂ́A�����y�납��n�������ւ̗n�o�ɌW�郊�X�N�̊ϓ_���璲�����s��������̂Ƃ���Ă��܂����A���݂͉��f�n�n�܂��g�p���Ă��Ȃ��Ă��ߋ��Ɏg�p���Ă������Y�H�ꖔ�͎��Ƃ����̑��Ƃ�p�~�����ꍇ�������ΏۂɊ܂܂�܂��̂ł����ӂ��������B

|

|

�@�A���A�\�肳��Ă���y�n�̗��p���@����݂Đl�̌��N��Q�������邨���ꂪ�Ȃ��|��s���{���m�����m�F�����ꍇ�������Ƃ���Ă���A�Ⴆ�Γ��Y�y�n�����������H�ꖔ�͎��Ə�̕~�n�Ƃ��ė��p�����ꍇ��������ɊY�����܂��B

| �@�܂��A���Ə�Ǝ��Ǝ�̏Z��������A�܂��͋ߐڂ��Ă���ꍇ���A��L�̊m�F�̐\�������A�l�̌��N�ɌW���Q�������鋰�ꂪ�Ȃ��Ɗm�F�����Β������s���K�v�͂���܂���B

|

|

��Q�͓y�뉘���ɂ��l�̌��N��Q�������鋰�ꂪ����Ɠs���{���m�����F�߂��ꍇ�ŁA�s���{���m������̖��ɂ��A�y�n�̏��L�҂��w�蒲���@�ւɒ����������A���̌��ʂ����`�������ƂɂȂ�܂��B

| �@�Ȃ��A�����̑Ώێ{�݂ɂ��ẮA�o�ߑ[�u�Ƃ���

�P�D�@�H�ꖔ�͎��Ə�̕~�n�ʐς�300�u�ȉ��ł���A����

�Q�D�@���ӂŒn���������p�ɗ��p����Ă��Ȃ��ꍇ

�͓����̊ԁA�������s�����Ƃ�v���Ȃ��Ƃ���Ă��܂��B�i�{�s�K��������Q���j

|

|

�w����̎w�蓙�i��T���A��U���j

�@�s���{���m���́A�y�뉘�������̌��ʁA���Y�y�n����ɓK�����Ȃ����Ƃ����������ꍇ�k��̓I�ɂ͕\�̗v���i�Z�x��j�̒l���Ă���ꍇ�l�ɂ́A����L�Q�����ɂ���ĉ�������Ă�����Ƃ��Ďw��i�w����j���A�������܂��B

�@�܂��A�s���{���m���͎w����̑䒠���쐬���ۊǂ��Ȃ���Ȃ炸�A�䒠�̉{�������߂�ꂽ�ꍇ�ɂ́A�i�����ȗ��R�Ȃ��ɂ́j��������ނ��Ƃ��o���Ȃ��Ƃ���Ă��܂��B

�@�Ȃ��A���Y�w����̓���L�Q�����ɂ�鉘������������A���̎w�肪�������ꂽ�ꍇ�ɂ́A�s���{���m���͓��Y�w����ɌW�钠��y�ѐ}�ʂ�䒠����폜���Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ���Ă��܂��i�{�s�K����20���V���j�B

�y�뉘���ɂ�錒�N��Q�̖h�~�[�u�i��V���`��X���j

�@�s���{���m���́A�w������̓y�n�̓y�뉘���ɂ���Đl�̌��N��Q�������鋰�ꂪ����ƔF�߂�ꍇ�A���̓y�n�̏��L�ҁA��L�ҁi�ؒn�l���j���͊Ǘ��ҁi�Ǎ��l���j�i�ȉ����L�ғ��Ƃ����j�ɑ��ĉ����̏������̑[�u���u����悤�����邱�Ƃ��ł��܂����A���������҂����炩�ł����āA���̉��������҂��[�u���u���邱�Ƃɓy�n�̏��L�ғ��Ɉًc���Ȃ���A�s���{���m���͉��������҂ɓ��Y�[�u���u����悤�����邱�Ƃ��ł���Ƃ���Ă��܂��B

�@�܂��A�[�u�̖��߂����ꍇ�ł͂Ȃ��A�w������ɂ����ēy�n�̌`���ύX�����悤�Ƃ���ꍇ�͎��O�ɓs���{���m���ɓ͂��o��K�v������܂��B

�w�蒲���@�ցi��P�O���`��P�X���j

�@�y�뉘���̏����̐M�������m�ۂ��邽�߁A�Z�p�I�\�͂�L���钲�����Ǝ҂��A���̐\���Ɋ�Â��Ċ���b���w�蒲���@�ւƂ��Ďw�肵�܂��B����885�̎��Ǝ҂��w�肳��Ă���A���Ȑ������̃T�C�g�Ɉꗗ���f�ڂ���Ă��܂��B

�w��x���@�l�i��Q�O���`��Q�W���j

�@����b���w�肷��w��x���@�l�́A�y�뉘������~���ɐi�߂邽�߁A���������[�u�ɑ��鏕���A�y�뉘���������ւ̏����A���y�[���������̎x���Ɩ����s���܂��B�܂��A�x���@�l�́A�x���Ɩ��Ɋւ�������݂��A���{����⏕���i����15�N�x�͂T���~���x�j�Ɛ��{�ȊO�̎҂���̏o������i�y����r�W�l�X�W�҂��瓙��\��j������ɏ[�������܂��B

�G�@���i��Q�X���`��R�V���j

�i�ȗ��j

���@���i��R�W���`��S�Q���j

�@�[�u���߁A�y�n�̌`���ύX�Ɋւ���v��ύX���߂ɑ���ᔽ�A���U�E�͏o���s�����҂ɑ��Ă͒����A�������͉ȗ����ۂ����܂��B

�@

�@�N�����J�[�{�����ɂ��n���������ɂ��ẮA���������h�~�@�Ɋ�Â����j�^�����O���ʂ��A���Ȃ�薈�N���\����Ă���A�N�X���̖{���͏��Ȃ��Ȃ��Ă�����̂́A�����Ɋ���l�i�����̉����A�y��̉����ɌW���l������{�@�Œ�߂��Ă���B�j����Ⴊ����Ă��܂��B����牘���̑唼�́A�ߋ��s�p�ӂɉ��f�n�n�܂�r�o���Ă��܂������Ƃɂ����̂Ɣ��f����܂��B

| �@���f�n�n�܂͑�C���ł͔�r�I������������̂ŁA��C���ł̎c�������͒~�ς̖��͂���܂��A����ēy��ɘR�k������A�r���a�ɗ��o�������肷��ƒn���[���܂ŐZ�����Ă��܂��A�����̌����ƂȂ�܂��B���f�n�n�܂����Q�Ȃ��̂ɂ܂ŕ�������邽�߂ɂ́A���ʂȔ����������݂���ꍇ�������A���E�_�f�����K�v�ł���܂��B�܂��A���ɑ�����萫�����邱�Ƃ���y��E�n�����ɐZ�����Ă��܂��ƒ����ԕ������ꂸ�ɁA�����͕�������Ă�����L�Q�����̌`�Œ����ԓy��E�n�������ɗ��܂��Ă��܂��܂��B

|

|

�@�n���������h�~�̂��߂̖@�K���́A�������N(1989�N)�̐��������h�~�@�̉����ɂ��L�Q�������܂ސ��̒n���Z���h�~�K��Ɏn�܂�A���̌�A����{�݂̐��蓙���Ȃ���A����ɕ����X�N(1997�N)���{�s���ꂽ�������������h�~�@�ł͔r������Ƌ��ɉ������ꂽ�n���������邽�߂̐��x�I�g�g�݂����肳��A�n��������������A�l�̌��N�ɌW����Q�������A�܂��͐����邨����̂���ƔF�߂���ꍇ�ɂ́A�s���{���m���E���ߎs���͉��������҂ɑ��ď[�u���߂��o����悤�ɂȂ�A�������K������܂����B

�@����A���肳�ꂽ�y�뉘�����@�ł́A���̋@����Ƃ炦�ēy�n�̏��L�ғ��ɓy��̉����̒��x��������Ƌ��ɁA�y�뉘���ɂ���Đl�̌��N��Q�������鋰�ꂪ����ƔF�߂�ꂽ�ꍇ�̉����̏����[�u���ߓ����߂Ă��܂��B

�@���݂ł͉��f�n�n�܂��g�p�����ƌ���ł́A���ʂ͗n�܂̒n���Z����K�ɖh�~�ł���R���N���[�g�A�^�C�����̕s�Z�����ޗ��Ƃ��A�K�v�ȏꍇ�ɂ́A�{�݁E�ꏊ�̎��͂ɗn�܂��L����Ȃ��悤�ɖh�t��A���a�A���߂܂�����݂��A�K���g�p�}�j���A���ɏ]���ēK���ɍ�Ƃ����Ă��������Ă���܂��B�]���āA�y����������邱�Ƃ͂Ȃ��Ǝv���܂����A�y�뉘�����@�̎{�s���_�@�ɉ��߂ċ@�B�E���u�̐ݒu��ԁA��Ƃ̏A�p�t�E�p���̕ۊǂƏ������ɂ��Ċm�F���A�s�����������𐳂��悤���肢�v���܂��B�܂��A���������������ăg���u���������Ȃ��悤�ɂ��邽�߁A���f�n�n�܂̎g�p�����ɂ��Đ����E�c�����Ă������Ƃ��K�v�Ɣ��f����܂��B

�@���ɁA�g�p��������y��E�n���������̉\��������Ɣ��f�����ꍇ�ɂ́A����I�ɉ����̏�c�����Ă������Ƃ������߂��܂��B�@�̊T�v�ł��q�ׂ��Ƃ���A��������������Ă��l�̌��N��Q�������邨���ꂪ�Ȃ���A���Ƃ��p�����Ă������A�����̊Ԃ͏���{���Ȃ��Ă悢�Ɣ��f����܂����A�����̍L��������O�ɖh�~�����ӊ��ւ̉e���𖢑R�ɖh�~�������Ƃ邱�Ƃ��M��������Ƃ̍��ƍl���܂��B

�@�Ȃ��A�����E����p�͂��̕��@�A���{�@�ւɂ���Đ獷���ʂł͂���܂����A���{�ɓ������Ă͐M���ł���Ǝ҂�I�����A�ڍׂɓ��c���A�[��������ň˗�����悤�ɂ��ĉ������B

�@�Ō�ɁA���܂łɍ����E���z���ꂽ�y�뉘����W�̖@���A�Ȑ��߂���Ă����܂��̂ł��Q�Ɗ肢�܂��B

�@�@�E�y�뉘�����@�i�@����53���E����14�N�T��29���j

�@�@�E�y�뉘�����@�̎{�s�������߂鐭�߁i���ߑ�335���E����14�N11��13���j

�@�@�E�y�뉘����{�s�߁i���ߑ�336���E����14�N11��13���j

�@�@�E�y�뉘�����@�Ɋ�Â��w�蒲���@�y�юw��x���@�l�Ɋւ���ȗ�

�@�@�i���ȗߑ�23���E����14�N11��15���j

�@�@�E�y�뉘�����@�{�s�K���i���ȗߑ�29���E����14�N12��26���j

�@�܂��A�s���{���A���������h�~�@���ߎs���͂��߂Ƃ��đ����̒n�������c�̂��y�뉘����ɌW����A�v�j�A�w���w�j�����߂Ă��܂��̂ŁA�����Ӊ������B

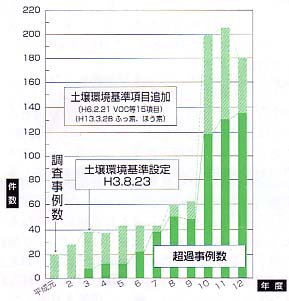

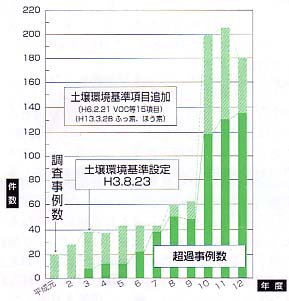

�@���Ȏ����ɂ��s�X�n�y�뉘������̔��������A�y�ѕ����ʂ̗n�o��l���ߌ����͈ȉ��̒ʂ�ł���A�����������N�X�������Ă��邱�Ƃ��킩��܂��B�܂��AVOC�i�������L�@�������j�̊�l���ߌ����́A�g���N�����G�`�����A�e�g���N�����G�`�����y�т����̕������ł���V�X-1,2-�W�N�����G�`�����őS�̐��̖�80%���߂Ă��܂��B

| �s�X�n�y�뉘������̔��������̐��ځi�S���j�@�@�@VOC�i�������L�@�������j�̕����ʒ��ߌ����i�ݐρj

|

|

�@ �@

|

| �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���Ȑ������@�����̂���܂��i�����P�S�N�V���j���

|

�@�܂��A���������y��A�n�����̏ɗv�����p�͉����̏�ԁA�n���I�������ɂ��獷���ʂŁA��T�ɂǂ̒��x�ł��邩�͌����܂��A�ЂƂ̖ڈ��Ƃ��ĉߋ��Ɋ֓��n���ōs��ꂽ������ȉ��ɏЉ�܂��B

�@(1)�`���Ə��@���������F1,1,1-�g���N�����G�^���A�e�g���N�����G�`����

�@���@�F���ʒu�^�o�@�A�z����T�{�A�{�[�����O�����S�{

�@�͈́F1,500�u�A�[���T��

�@���ԁF�Q����

�@��

�� �ʁF1,1,1-�g���N�����G�^��1.7kg�A�e�g���N�����G�`����0.3kg

�@�T�Z�o��F�P�C�Q�T�O���~

�@(2)�a���Ə�

�@���������F�g���N�����G�`�����A�e�g���N�����G�`����

�@���@�F�y��@��ቷ���M�����A���ʒu�^�o�@�A�z����R�{�A�{�[�����O�����R�{

�@�͈́F110�u�A�[��4���G450�u�A�[��6���G312��3�����M����

�@���ԁF�S������

�@��

�� �ʁF�g���N�����G�`�����y�уe�g���N�����G�`�����v37.8kg

�@�T�Z�o��F�X�O�O���~

�@(3)�b���Ə�

�@���������F1,1,1-�g���N�����G�^���A�g���N�����G�`����

�@���@�F�y��@��Y�p�����A���ʒu�K�X�z���@�A�z����P�{�A�{�[�����O�����R�{

�@�͈́F6�u�A�[��2���i�Y�p�����j�G50�u�A�[��3��

�@���ԁF�R������

�@��

�� �ʁF1,1,1-�g���N�����G�^���y�уg���N�����G�`�����v0.9kg

�@�T�Z�o��F�R�P�O���~

|

|

�p�P�D

|

�́A�~�n�̈�p�ʼn��f�n�n�܂��g���č�Ƃ����Ă��܂����B���́A���̌�ɐA�������炿���ُ̈������܂���B���f�n�n�܂͓y�뒆�ɓ���Ƃǂ̂悤�ɂȂ�̂ł����B�����͂��Ȃ��̂ł����H

|

|

|

|

�`�P�D

|

���f�n�n�܂͑�C���ł͔�r�I�����������܂����A�y��E�n�������ɂ͉��f�n�n�܂��������邽�߂ɕK�v�Ȍ��͂Ȃ��A�_�f���s�����Ă��܂��B���̂��߁A���x�͒x���A���Q�Ȃ��̂ɕ�������܂łɂ�30�N�ȏ��v����Ɛ��肵�Ă��錤����������܂��B

����A����Ȕ����������f�n�n�܂�����\�͂�L���邱�Ƃ���������A���̔������������Ɏg�p���錤�����i��ł��܂��B������o�C�I�����f�B�G�[�V�����Ƃ����܂��B�������ɂ���\�I�ȕ����o�H�������Έȉ��̒ʂ�ł��B

|

|

|

|

|

�@�@ �@�@

|

|

|

|

�܂��A�����̎��ɂ̓g���N�����G�`�����̏\�͂����邱�Ƃ��m���Ă��܂��B���Ƃ��|�v���ɂ��̔\�͂�����A�n�C�u���b�h�|�v���ɂ��̌������i��ł��܂��B�ŋ߂̕ɂ��܂��ƁA�q�K�V�n�q���n�R���i�M�Ƃ����|�v���̈���A�����ď̃t�B�[���h���������{���A�R�N�ʼn�����11%�ጸ���ꂽ�̂ŁA2003�N���ɂ̓t���X�P�[���ł̏��J�n����Ƃ���Ă��܂��B

�Ȃ��A�l�����Y�f�A�N�����z�����y�щ������`�����͔��I�����ł͒E���f����A�������`���ƂȂ�܂��B�܂��A�������`�����̔����������͔������̎�ނɂ���ĕ����@�\���قȂ�A���f�C�I���A���f�y�уz�����A���f�q�h�ƂȂ邩�A���f�C�I���ƒY�_�K�X�ɂȂ�悤�ł��B

|

|

|

|

�p�Q�D

|

���f�n�n�܂��g�p���Ă����H��Ւn���ߋ��ɔ��p���܂������A���̌�ɂȂēy�n�����f�n�n�܂ʼn�������Ă��邱�Ƃ��킩��܂����B�����̐ӔC���Ƃ�Ȃ���Ȃ�܂��H

|

|

|

|

�`�Q�D

|

�@�ł́A���������҂����炩�ł����āA���̉��������҂��[�u���u���邱�Ƃɓy�n�̏��L�ғ��Ɉًc���Ȃ���A�s���{���m���͉��������҂ɑ[�u���u����悤�����邱�Ƃ��ł���Ƃ���Ă��܂��̂ŁA�ߋ��ɔ��p�����y�n�ł����Ă��A����L�Q�������g�p���Ď��Ƃ��s���Ă����ꍇ�ɂ͉��������҂Ƃ��ĉ����̏����𖽂����邱�Ƃ�����܂��B

�܂��A�y�n�̏��L�ғ��������������̑[�u���u�����ꍇ�ɁA���̔�p�𐿋�����邱�Ƃ�����܂��B

|

|

|

|

�p�R�D

|

�͓̂y�ɖ��߂Ă������ƌ����Ă����̂Ɏ���ő�������Ȃ��Ă͂����Ȃ��̂ł����H

|

|

|

|

�`�R�D

|

�y�뉘�����@�͉ߋ��̍s�ׂɗ�O��݂��Ă͂��܂���B����{�݂̂���H�������A���p���铙���̋@��ɒ������Ȃ���A����������Ă���A�l�̌��N�ɌW���Q�������邨���ꂪ����ƔF�肳���A���Y�y�n�̏��L�҂������̏������̑[�u���u���Ȃ���Ȃ�܂���B

�܂��A���������҂��������Ă���ꍇ�ŁA���L�҂Ɉًc���Ȃ���Γ��Y�[�u�����������҂Ɏ��{�����邱�Ƃ��ł��܂��B

|

|

|

|

�p�S�D

|

�y�뉘���h�~�@�̑�33���Q���Ɂu������Ƃɑ�����ʂ̔z���v�Ƃ���܂����A��̓I�ɂ͂ǂ�Ȕz�����Ȃ����̂ł����H

|

|

|

|

�`�S�D

|

�����̑Ώێ{�݂ɂ��āA�o�ߑ[�u�Ƃ��āA�H�ꖔ�͎��Ə�̕~�n�ʐς�300�u�ȉ��ł���A���A���ӂŒn���������p�ɗ��p����Ă��Ȃ��ꍇ�́A�����̊Ԓ������s�����Ƃ�v���Ȃ��Ƃ���Ă��܂��B

�܂��A���Ə�Ǝ��Ǝ�̏Z��������A�܂��͋ߐڂ��Ă���ꍇ�A�l�̌��N��Q�������邨���ꂪ�Ȃ��Ƃ̊m�F�\�������A�F�߂���Β������s���K�v������܂���B

����ɁA�����̌o��S�\�͂̂Ȃ��҂ւ̏��������x������܂��̂ŁA�ڍׂɂ��Ă͊e�s���{���ɂ��q�˂��������B

|

|

|

|

�p�T�D

|

����L�Q�������g�p���Ă��Ă��A�H�ꂪ���Ƃ��Ă��邤���͒���������`���͂Ȃ��̂ł��ˁH

|

|

|

|

�`�T�D

|

�����I�ɂ͂��̒ʂ�ł����A�H����ӂœ���L�Q�����̉�������������A���ꂪ�l�̌��N�ɌW���Q���鋰�ꂪ����ƔF�߂�ꂽ�ꍇ�ɂ́A�������߂��o����܂��̂ŁA�������ɂ͏[�����ӂ����đ��Ƃ��Ă��������B

|

|

|

|

�p�U�D

|

�H��~�n�̈ꕔ����l��100�{�̔Z�x�̃g���N�����G�`�����ʼn�������Ă��邱�Ƃ��킩�����̂ł����A�Z�o�h�~�̕������ߏ����ő��v�ł����H

|

|

|

|

�`�U�D

|

�H��~�n�̓y�뉘���ɋN�����Ēn�����̉����������Ă���ꍇ�A���̓y�뉘���̓x�������A���t�P���b�g��������0.3�~���O��������ꍇ�ɂ́u�y�뉘���̏����v���s�����Ƃƒ�߂��Ă��܂��B�܂��A��L�ȊO�̉����y��̓y�n�ɂ��Ắu���ʒu�������߁v���s�����Ƃƒ�߂��Ă��܂��B

�Ȃ��A�u�y�뉘���̏����v�y�сu���ʒu�������߁v�̕��@�ɂ��Ă͓y�뉘�����@�{�s�K���̕ʕ\��T�����Q�Ɖ������B

|

|

|

|

�p�V�D

|

����܂ł��������i���ɉ��f�n�n�܂��g���Ă��܂����B���ꂩ����g��������v��ł����A�y�뉘����Ƃ��ē��ɋC�������ق����ǂ��Z�p�I�|�C���g���������狳���ĉ������B

|

|

|

|

�`�V�D

|

�y�뉘�����@�̎{�s�ɂ��V���Ȕr�o�}�������߂�ꂽ��A�g�p�ɐ��ۂ���ꂽ��͂��Ă��܂���B�]���ʂ�W�@�߂����炵�A�u�K���g�p�n���h�u�b�N�v�i2000�N�X���@�N�����J�[�{���q������ҏW�E���s�G2003�N�S���@�Ǖ�ŕҏW�E���s�j�ɋL�ڂ��Ă���ʂ�K���Ɏg�p���Ă���Ζ��͂���܂���B

�O�̂��ߎ{�݂ɂ��Ẵ|�C���g���ӏ������ɂ��܂��ƈȉ��̒ʂ�ł��B

�P�D��舵���{�݁E�ꏊ�ɂ���

���͒n���Z�����h�~�ł���R���N���[�g�����Ƃ��A���@���ɂ̓X�e�����X���̎M��݂���B

�K�v�ȏꍇ�ɂ͎{�݁E�ꏊ�̎��͂ɖh�t��A���a���͂��߂܂���ݒu�����o��h�~����B

�Q�D�����{�݁E�ꏊ�ɂ���

���˓����ɂ�鉷�x�㏸�y�щJ���ɂ��e��̕��H��h�~���邽�߁A�����̗�Ï��Ƃ��邱�Ƃ��]�܂������A���O�ɒ�������ꍇ�͉���������A�e��ɃJ�o�[�������铙�̑[�u���u����B

�R�D��Ǝ{�݁E�ꏊ�ɂ���

�����Ƃ��ď��C�̔��U���𖧕ł���\���Ƃ��邩�A�܂��͋Ǐ��r�C���u��ݒu����B

�_���Ǘ��A�戵��ƁA��C�ւ̔r�o�ʂ̍팸�A�r���̏����y�ъǗ��A�A�����̒��ӎ����ɂ��܂��Ắu�K���g�p�n���h�u�b�N�v�������������B

|

|

������������������������������������������������

| �N�����J�[�{���q������ł́A���̗n�܂ɂ͒u�������������L���鉖�f�n�n�܂i�������p�����������߂ɁA�e��@�K���ɑ������K���Ȏg�p�ƊǗ����@�̕��y�A�Ђ��Ă͊������̖h�~��ϋɓI�ɐ��i���Ă��܂��B

|

|

�@

�@

�@�@

�@�@